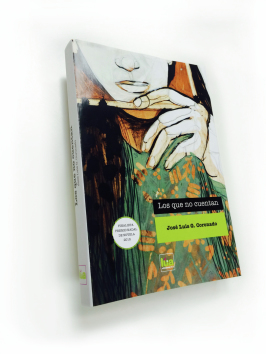

Los que no cuentan

En un mundo cargado de etiquetas, titulares y diagnósticos, el mostrar la vida tal cual es en la parcela de los excluidos es una rareza.

Tras el 15-M, tras la experiencia de la humillación griega y el tsunami provocado en los paises del sur de Europa, que ha arrasado con décadas de luchas y conquistas sociales, todos conocemos que algo está cambiando, aunque no sepamos exactamente en qué dirección.

Cada día son más los parias, los expulsados de aquel falso paraíso que se dio en llamar Estado de Bienestar.

Hombres y mujeres que construyen cotidianamente sus vidas, marcadas por el desamparo, recurriendo a los oficios de supervivencia y a la cooperación para no ser privados de la bandera de la digitad.

Los derrotados, “los que no cuentan”, no son caricaturas de la otra cara de la falsa moneda del éxito. Son seres de carne y hueso, con sentimientos y conciencia, con planes de fuga y sueños, con ganas de lucha y desvanecimientos.

Hombres y mujeres que, al contrario de los mercados y las grandes corporaciones, son reconocibles porque están hechos de nuestra misma piel. La estirpe del ser humano en la lucha por la justicia.

Sin duda podemos cambiar el mundo, aunque no sea fácil. Pero para hacerlo primero habemos de conocer la topografía de los territorios habitados por los que no cuentan, de los que están llamados a tejer sus causas para hacer realidad sus sueños.

¡Está escrito en estas páginas inolvidables!

Capítulo Primero

Sergio y la perra Canela (1)

Cuando Sergio abrió los ojos esa mañana hacía ya un buen rato que estaba despierto. No era consciente de ello, pero ese tiempo que transcurría entre el sueño y la luz era como un escudo de pereza con el que pretendía retrasar en lo posible su ingreso en la senda gris de cada día nuevo. La suciedad y algunas flores de hielo esmerilaban el cristal de la ventana que daba al patio, a pesar de lo cual, la luz que se filtraba tenía una claridad pulida. También el silencio era más limpio que otras mañanas. Tuvo un primer presentimiento que resultó acertado: nevaba. El viento había empujado una hilera de copos por debajo de la puerta y su sola visión hizo que volviera a esconderse bajo el viejo edredón y se tapara la cabeza para que la respiración mantuviera templado el nido de harapos que hacía las veces de cama. Cuando volvió a casa la noche anterior, a pesar de llegar con la mente ligeramente encharcada, algunos titubeos en el andar y con la escasa luz que le suministraba una luna velada, había sido capaz de consumar la cautela de acopiar algunas tablas y media docena de ripias con corteza, suficientes para encender la estufa por la mañana, templar la caseta y calentar agua. Recordó que había sido Samuel, mientras compartían el cartón de vino de la merienda, el que había pronosticado la nieve: helada cubierta, nieve en la puerta, había dicho el manco aragonés que era muy amigo de hablar con sentencias. Enseguida supo que no podría resistir mucho más tiempo arrebujado de nuevo y tapado hasta las cejas porque la inoportuna presión de la vejiga estaba ya previniéndole de que si no se incorporaba enseguida corría el riesgo cierto de mearse en la cama. Cuando abrió la puerta, a la vez que un gruñido quejoso de la perra, sintió el frío cortante y algunos copos de ventisca en plena cara por lo que desistió de ir hasta el rincón del sotechado que le servía de letrina y orinó allí mismo, en el dintel, viendo como la orina caliente producía un hoyito dorado que le permitió deducir que la nevada cubría más de un palmo. Cuando volvió a cerrar, la perra le estaba diciendo que ajustara bien la puerta, que pusiera un trapo en el suelo para tapar el siseo del viento y que encendiera cuanto antes la estufa porque se estaba quedando tiesa. Sergio contestó enfurruñado que ya iba, que joder con las prisas, que cada cosa a su tiempo. Entre Sergio y la perra a veces pasaban estas cosas, que se reprendían, que se censuraban, quizá en casos extremos se llegaban a reñir, pero siempre sin demasiada aspereza. Cosas de la convivencia, concluía Sergio cuando pensaba en ello. Cogió un periódico de un rimero que había contra la pared, separó un par de hojas y formó una bola no demasiado blanda ni demasiado prieta, levantó la tapa de la estufa, empujó el papel hasta el fondo y después fue colocando parte de las tablas con el primor que requería esa tarea y por fin aplicó la tapa sin cerrar del todo. Mientras, rezongaba a media voz para que la perra le oyera:

-Hay que joderse contigo, Canela, todo se te hacen exigencias, pero ahí estás, hecha un ovillo, sin dar palo al agua, y encima, con exigencias.

El animal no se dignó contestar; al parecer, ya había dicho lo que tenía que decir, al menos, de momento. Sergio se agachó, metió los dedos por la trampilla inferior hasta que hizo asomar una punta del papel, sacó el mechero y encendió. Pasaron unos segundos sin observarse ningún efecto hasta que empezó a salir un humo denso que rápidamente saturó el habitáculo.

-¿Es que siempre, para hacer lumbre, nos tienes que atufar? -oyó que le decía la perra.

Sergio, que no tenía el ánimo para pendencias, contestó casi cordialmente:

-Joder, Canela, ten un poco de paciencia, ya sabes que siempre hay que tragar un poco de humo hasta que prenda la madera. De sobra sabes que vale más humo que escarcha... Enseguida abro la puerta y matamos dos pájaros de un tiro: espabilamos el fuego y echamos el humo fuera.

Cuando las puntas de las primeras llamas aparecieron por la boca de la estufa, aseguró bien la tapa, abrió la puerta y comenzó una danza de aspavientos intentado expulsar el humo acumulado que, a contraluz y agitado por los aspavientos de los brazos, formaba guedejas furiosas y trémulos remolinos plateados. La perra le miraba callada, sabía de sobra que todo aquel circo era necesario y que enseguida la estufa se pondría caliente y la caseta volvería a ser un lugar casi grato. Sergio se frotaba las manos rudamente con un rumor de lija y las tendía abiertas para intentar captar el primer calor que emitiera el fuego recién hecho.

-¿Y ahora que dices? -preguntó a la perra- Anda, ven, arrímate, verás qué pronto vamos entrando en calor.

La perra se levantó entumecida y perezosa, dio los pasos justos y se volvió a enroscar a menos de un palmo del fuego. Pero no dijo nada. El reflejo de la lumbre le iluminaba el lomo con brillos vivos y dorados. Sergio abatió la trampilla de abajo y ajustó la chapa del tiro en el tubo de la chimenea. Con esa operación, el asunto del calor quedó resuelto. Dejó que la mirada se le dispersara alrededor. No había afán de inspección en aquella mirada, ni conmiseración, ni sentimiento de carencia, tampoco beneplácito, ni conformidad, miraba por costumbre, de una forma pasiva, dócil, diríase que doméstica. Ya hacía más de dos años desde que obtuvo la autorización para habitar aquel cubículo y lo que había sido la caseta de servicio de una báscula industrial se convirtió en un aposento poco a poco casi cálido, poco a poco casi acogedor, poco a poco cardinal, estable y abrigado. La caseta se ubicaba en el lateral de un gran patio, que a su vez formaba parte del complejo de lo que había sido una importante fábrica de puertas. La antigua nave de fabricación se erguía a la derecha mirando desde la puerta de la caseta, al otro lado de un espacio abierto que mostraba todavía un recio porte exterior. Ya vacía por dentro de útiles y máquinas. Sergio y la perra paseaban a veces por aquel enorme hangar solo por el gusto de hablar ambos en alta voz y disfrutar juntos del efecto teatral de los ecos. Aunque les gustaba más pasear al aire libre los días buenos; era cuando la perra Canela correteaba como enloquecida olisqueándolo todo antes de levantar la pata contra el tronco pelado del gran pino seco que como un espectro insólito erguía su cadáver gris desde hacía muchos años en el centro del patio. En una ocasión en la que Sergio preguntó a la perra qué le sugería el árbol, el animal respondió con un ladrido hastiado que del árbol aquel no iba a tardar mucho tiempo en colgar algún ahorcado. Desde aquel día, Sergio, cada vez que miraba el esqueleto del pino sentía una desazón desapacible e inquieta. Una tapia de casi tres metros rodeaba todo el conjunto con una gran puerta metálica de acceso, en una de cuyas hojas se abría una puerta más pequeña de la que en teoría solo tenían llave Sergio y el antiguo dueño de la fábrica. En los buenos tiempos, pasaban cada mañana por aquella entrada no menos de setenta obreros. Pero todo se lo había llevado la trampa. Fue como si de un día para otro dejaran de hacerse casas y por ello dejaran de necesitarse puertas. En menos de seis meses dejaron de maniobrar los camiones, dejaron de acudir clientes, dejaron de entrar obreros, se vaciaron las oficinas, dejaron de crepitar las sierras y en cosa de días fueron desapareciendo las máquinas, los útiles de trabajo y los muebles de los despachos. Según había dicho el dueño, la causa de aquel desastre había sido que había estallado o se había pinchado o había reventado de improviso una cosa que llamaban los periódicos la burbuja inmobiliaria. Desde entonces había oído muchas veces ese edicto obsesivo de la burbuja inmobiliaria, todo el mundo hablaba en todas partes de la burbuja como de una peste que se extendía por todas partes como un castigo; y Samuel, el manco maño, intentaba explicarla a sus compañeros de infortunio echando mano de sus viejas sentencias. Solía decir que aquella desgracia había sobrevenido porque gota a gota el mar se agota… porque el que mucho abarca poco aprieta… y porque era sabido desde siempre que la avaricia rompe el saco… En definitiva, que lo único que permanecía vivo en aquel abandonado cementerio de sueños y riquezas eran él y la perra Canela, y los únicos signos humanos que quedaban eran su ocasional presencia en la casetita ya casi caliente de la báscula y el vellón intermitente de humo que surgía de su delgada y airosa chimenea de chapa. Sergio se pasó las manos ya calientes por la cara y notó enseguida que el día anterior no se había afeitado. Ante todo, el aseo. Esa era una máxima aprendida de su padre que siempre había tenido muy presente. Para Sergio, la desidia en la higiene era la primera señal de que un hombre comenzaba a darse por vencido, que se rendía, que se entregaba. En una ocasión en que tuvo que elegir entre el jabón y el tabaco, se quedó sin fumar. Sonó el bufido de la sirena en la vecina fábrica de cosméticos llamando a los trabajadores del turno de la mañana. La perra emitió un gruñido leve levantando ligeramente las orejas y Sergio ratificó:

-Las nueve.

Miró por la ventana el paisaje inmaculado del patio y sintió en su interior el polvillo encantado de la nostalgia ante la belleza quieta de la nieve que le recordaba su infancia lejana en el pueblito asturiano del que había salido para hacer la mili y al que no había vuelto. Lo mejor era que los días de nieve no había escuela, fue el pensamiento con el que cerró aquel fugaz instante de evocación y remembranza. El pino del patio lucía erguido y blanco como un titán intrépido. Dos grajos hicieron una pirueta arrogante antes de posarse en sendas ramas y lanzaron al unísono sus graznidos desgarrados y agoreros. Sergio se volvió para ocuparse de su aseo mientras cavilaba con un cierto pesar que ya no nevaba tanto ni tan a menudo como nevaba en su infancia. Levantó la tapa de la cuba de plástico que le servía de depósito de agua y comprobó que todavía estaba algo más de mediada. Agarró la herrada multiuso que estaba al lado de la cuba y una tabla, salió al patio y fue haciendo viajes de nieve hasta que la cuba estuvo llena de nuevo; no sabía por qué pero algo le decía que el agua de nieve tenía que ser más pura que la del grifo herrumbroso del rincón de la fábrica. Con el último viaje, se acercó a la estufa y colocó encima la herrada. La perra permanecía inmóvil, con el morro incrustado entre las patas delanteras y las rizadas orejas ocultando casi completamente una mirada indolente y velada que giraba levemente mientras seguía los movimientos del amo. Sergio recogió de la repisa bajo la ventana una jarrita de barro y se volvió a la estufa para comprobar con dos dedos la temperatura del agua. La encontró adecuada ya para hacer concha con la mano derecha y remojarse la barba. Luego llenó la jarrita y fue a mirarse en el pequeño espejo que colgaba de la jamba izquierda de la ventana. Abrió el tubo de jabón, aplicó una pella en la punta de los dedos y se la distribuyó regularmente por el rostro, luego mojó la brocha en la jarrita y fue trazando círculos con ella hasta levantar una capa de espuma uniforme e inmaculada. Tomó la maquinilla, comprobó que la cuchilla todavía era útil y se aplicó al ritual cotidiano de rasurar primero el cuello, luego el bigote y al final las mejillas, empezando por la izquierda. Comprobó el apurado y fue repasando con la cuchilla por los sitios donde raspaban los cañones. Para terminar, se aplicó sendos brochazos en las patillas y procedió a recortarlas con especial cuidado. Nunca le habían gustado las patillas largas, no sabía por qué, pero de alguna forma inconsciente había considerado siempre a los patilludos como tipos aviesos, poco de fiar, de vida rara. Se pasó la toalla para borrar los restos de jabón y comprobó en el espejo alternativamente los dos perfiles de la cara. Siempre se demoraba unos segundos en esa operación y le complacía comprobar que el tiempo no había marcado todavía su rostro con demasiados estragos. Cumplidos ya los sesenta y cinco, mantenía una saludable tersura en la piel de su frente, en su cuello y en el rictus de su boca no se apreciaba otro deterioro que los pliegues justos y no más arrugas que las estrictamente adecuadas para sus años. Otra cosa era su mirada. Cada mañana comprobaba en el espejo cómo iba perdiendo luz, cómo se iba haciendo más atenuada y menos vivaz y cómo la erosión de la vida iba poniendo en sus ojos un poso de tristeza que parecía cada vez más una mueca amarga. El borboteo del agua sirvió para evitarle caer en una de sus fases, cada vez más frecuentes, de turbias elucubraciones y de oscuros presagios. Retiró el agua que ya hervía y colocó la herrada sobre una silla, dando tiempo mientras se templaba a quitarse la ropa hasta quedar desnudo de cintura para arriba. Se frotó primero el pecho y las axilas con agua sola y luego se enjabonó con fruición incluyendo la cabeza y parte de la espalda. Utilizó los índices para limpiarse por dentro y por fuera las orejas y se aclaró después con un estrépito de bufidos embazados. Cuando consideró que estaba limpio, se secó con saña para tonificar la piel del pecho y volvió a vestirse con agilidad todas las prendas que se había quitado, incluida la pelliza de pana. Enjuagó la brocha y la maquinilla, limpió la jarra y salió unos pasos al patio para tirar el agua de la herrada. Comprobó el cráter vaporoso que produjo el agua, que los grajos seguían inmóviles en su atalaya y que el cielo mantenía una luz esplendente, aunque ya no nevaba. Respiró hondo el aire frió y recorrió con la mirada el aspecto insólito del patio, embellecido por el manto de nieve, ocultas todas las desgarraduras y lacras de su piso abandonado y convertidos los hierbajos y matorrales en lánguidas y casi hermosas figuraciones heladas. En el suelo seco bajo el sotechado picoteaban esponjados y ateridos decenas de pájaros. Los grajos permanecían quietos en el pino, impávidos, imponiendo con una tozudez de estatuas su punto de maleficio y negrura. El gruñido de la perra fue conciso y airado:

-Entra ya de una vez, pasmao, que se está quedando esto como el hielo.

Sergio no contestó, entró en la caseta, cerró la puerta, fregó por encima las escurriduras del baño y tapó con el mismo trapo la rendija de la entrada. Luego levantó la tapa de la estufa y metió las tres ripias más gruesas de entre las que quedaban. La perra se había incorporado para reclamar:

-¿Aquí no se come nunca?

-Te esperas, coño, -respondió el hombre-, que llevas toda la mañana piándolas.

Pero no obstante de su aparente enfado, cogió el comedero, fue a la bolsa de las sobras, sacó tres buenos trozos de restos de cordero y los puso delante de la perra.

-Toma y come, que no te quejarás, que la mayoría de los días comes de boda.

Y era verdad. Había un restaurante popular a la entrada del polígono que los fines de semana, sobre todo los sábados, se había acreditado como local para celebraciones: bautizos, bodas, comuniones y reuniones varias. Dani, un muchacho con el que había hecho buenas migas, le llenaba una bolsa grande de El Corte Inglés con sobras de los banquetes todos los domingos por la tarde. Aquella relación había venido porque Dani era sobrino de un banderillero jubilado, amigo de Sergio y compañero de la peña del maño, un grupo de ancianos menesterosos que se juntaba a diario a comer y hacer tertulia en un comedor de caridad en los bajos de lo que había sido hasta hacía no mucho un convento destartalado. Aunque se alegraba por la perra, a Sergio le daba lacha ver tamaño desperdicio de comida: restos sucios de chuletones apenas tocados, paletillas casi enteras, truchas intactas. El muchacho le dejaba hurgar en la basura y no solo rescataba la comida semanal para la Canela, sino que también le dejaba acopiar en dos botellas de plástico los culos de vino blanco y tinto sobrantes de las mesas.

-¿Te das cuenta, chaval, -comentaba Sergio cada domingo- la cantidad de comida que tiran a la basura?

A lo que el muchacho respondía de forma invariable:

-Si que me doy cuenta, Sergio, macho, pero para compensar, también cada vez nos van metiendo más basura en los alimentos que comemos. -A lo que añadía como un mantra-: Es que son unos cabrones -Sin llegar nunca a desvelarle a qué cabrones se refería en cada caso.

A veces, si había terminado la faena, invitaba a Sergio a un par de botellines, le preguntaba por su tío el banderillero y le atormentaba la cabeza con discursos que el viejo no siempre terminaba de entender. Una tarde le dijo:

-¿Tú sabías que en el mundo hay quinientos millones de gordos, muy gordos, los que se dice obesos, y que esa es la misma cantidad que la de niños hambrientos?

Sergio no lo sabía pero pensando que con ello iba a contentar a su amigo respondió enérgicamente:

-¡Es que son unos cabrones!

El muchacho asintió sonriendo:

-Y que lo digas.

Cuando Sergio, a solas, pensaba en los cabrones que no se caían de la boca del Dani, aunque no terminaba de ubicarlos del todo, coligió que debían tener dos cosas que cada vez iba viendo más claras: que tenían que ser muchos y que, además, tenían que ser los que mandaban.

Buscó el cacillo del desayuno y comenzó el ritual de cada día, un lujo que se permitía y que era prácticamente el único que sufragaba con cargo a su escueto presupuesto de beneficencia. La intercesión de Samuel y los buenos oficios de la asistenta social del centro de día le habían conseguido una pensión de subsistencia de trescientos cuarenta euros mensuales más dos pagas extras; y uno de los gastos fijos que se permitía cada mes era acopiar los cartones de leche, un tarro de café soluble, tres envases de galletas y una bolsa de azúcar cada dos meses, lo necesario para lo que, según su firme criterio, le permitiera desayunar cada día como un marqués. En los meses de paga, solía adquirir un par de panderetas de sardinas para las emergencias. Llenó el cazo de leche y lo puso a calentar hasta que casi rompió a hervir: le gustaba ponerse el desayuno ardiendo y que se fuera templando mientras añadía el azúcar y el café. Luego dejaba caer apenas un instante las galletas y las rescataba rápido con la cuchara para que mantuvieran todavía algo de su textura crujiente al masticarlas. Para terminar, cuando se tomó el resto del cacillo a sorbos lentos le gustó que todavía fuera necesario soplar un poco para poder bebérselo. Se sintió reconfortado por el desayuno y se pasó la mano por el vientre en un gesto satisfecho. Sacó del bolsillo del gabán un cigarrillo suelto, fue a sentarse en el camastro con la espalda en la pared, lo encendió y dio una primera calada larga con los ojos cerrados. Posiblemente, ese momento de cada mañana era el único del día en el que Sergio obtenía una cándida y apacible sensación de placer. El resto de su tiempo era una pura repetición de actos planos sin otro afán que el de mantenerse en un estado de precaria y volátil supervivencia, la misma en la que había tenido que navegar la mayor parte, por no decir toda, la aciaga trayectoria de su existencia.