IV CERTAMEN LITERARIO

“ALFONSA de la TORRE”

de Relatos Cortos

UNA TARDE EN “LA CHARCA”

José Luis G. Coronado

Agosto iba pasando con ese devenir entrecortado que ya anunciaba vísperas en Cuéllar; el tiempo parecía transcurrir con una indolencia cada vez más apremiante a medida que pasaban los días: había ya un olor a Toros en el aire. La tarde del veintiuno, para mi sorpresa, fui invitado a tomar el te en “La Charca”. La invitación era para las cinco en punto de la tarde. Hora taurina, comenté a Juana García Noreña. Hora inglesa, me corrigió con su sonrisa de acuarela. Era la primera vez en mi vida que alguien me invitaba a tomar te, como era también la primera vez que escuchaba llamar “La Charca” a lo que siempre había conocido como el chalé de la Alfonsita, la misma, por lo visto, que había dado nombre al cine de doña Laura. Nunca había visto a la dueña de “La Charca”: era un enigma añadido a aquella casa peculiar en la que la creencia popular imaginaba que se encerraba algún oculto y enigmático misterio del que nadie hablaba. De todos modos, yo tenía más datos que muchos: en mis tiempos de bibliotecario, don Pablo Vozmediano había puesto en mis manos un ejemplar de la “Égloga”, lo que me permitía estar en el secreto apenas compartido de que en Cuéllar había una escritora; la novedad, la fabulosa novedad, era que esa tarde iba a conocerla. El motivo de la invitación, según la versión de Juana, era que estaban al corriente de que un cuellarano de a pie había publicado una novela y Alfonsa de la Torre, después de leerla, tenía interés en conocerme. Esa tarde, la impaciencia me hizo salir de S. Francisco con tanto tiempo que tuve que pararme en el pretil del Cerquilla para hacer hora.

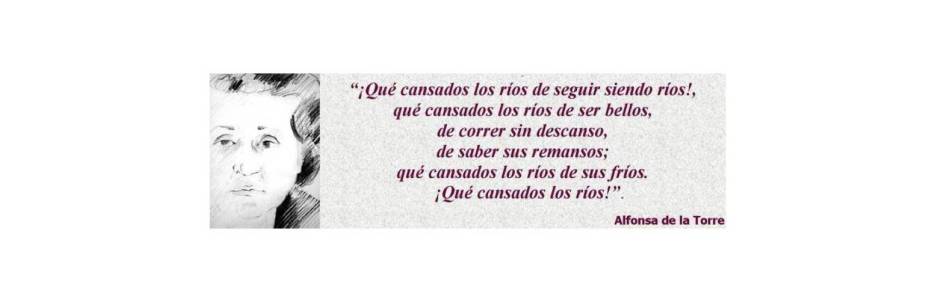

Cuando entré en la casa, apenas me había dado tiempo a sobreponerme ante la visión de aquel entorno, exótico para mí, y la amable sonrisa de la escritora, cuando me sorprendió con una pregunta directa. Quería saber si, por mi apellido, tenía algún lejano parentesco con la poetisa romántica Carolina Coronado. Cuando salí del paso como pude diciendo que no lo sabía, me preguntó de donde provenía mi familia. De la Sierra de Cameros, en La Rioja, contesté. Entonces era posible que sí, comentó Alfonsa; entre la Sierra de Cameros y Almendralejo, donde había nacido la escritora, existía desde siempre un nexo común: la trashumancia. Su actitud, a partir de ese momento, se hizo cercana y jovial, celebrando casi con entusiasmo lo que ella consideraba como un hecho probado: que la poetisa extremeña y yo éramos, no había la menor duda, parientes lejanos. Entonces me hizo pasar a la biblioteca. Buscó en una estantería y extrajo una separata: fue su primer regalo; se trataba de su tesis doctoral, mecanografiada y encuadernada, con el título en la cubierta: “Carolina Coronado, poeta romántica”, fechada en Madrid en 1944 y con la reseña de haber sido calificada con premio extraordinario. Enseguida llegó el te. Y la literatura. Alfonsa y Juana querían saber qué ambiente literario se respiraba en Madrid tras la llegada de la democracia, si yo pertenecía a algún cenáculo, si era habitual de alguna tertulia de novelistas y poetas. Tuve que reconocer con pesar que nunca había sido proclive a esos círculos de café y que mi relación con escritores era penosamente escasa. Únicamente había tenido ocasión de conocer personalmente a dos que yo consideraba verdaderamente grandes: Rafael Alberti y Ramón J. Sender. Aquella revelación desató entre mis anfitrionas un vendaval de recuerdos y durante más de una hora fui testigo de una conversación en la que se iban poniendo de pie, en el entorno mágico de aquella biblioteca, muchos de los libros que yo había leído y admirado. Compartieron conmigo sus memorias de juventud en las que García Lorca, Dámaso Alonso, Pedro Salinas o Gerardo Diego eran evocados por sus nombres de pila. Supe de su relación epistolar con León Felipe y aquello hizo subir mi admiración hasta el punto de quedarme sin habla. Por entonces yo ya sabía de memoria gran parte de la obra del poeta zamorano y me atreví a recitar el “Autorretrato: ¡Qué lástima!” de su libro “Versos y oraciones de caminante”. Fue sobrecogedor: cuando iba a comenzar la segunda estrofa, las dos mujeres, sin ponerse de acuerdo, me hicieron coro: “¡Qué lástima que yo no pueda entonar / con una voz engolada esas brillantes romanzas / a las glorias de la patria! / ¡Qué lástima que yo no tenga una patria!”. Luego me acompañaron moviendo los labios hasta que al final del poema, los tres de pie, terminamos al unísono: “¡Qué lástima que yo no tenga siquiera una espada!”. Creo que en aquel momento portentoso nos hicimos amigos desde el alma. Juana propuso que aprovecháramos que había cedido la canícula para dar un paseo por el pinar. Llegamos hasta el Cega por la parte de El Papel. Sentados cerca del agua, Alfonsa propuso que cerráramos los ojos, que nos invitaba a escuchar tres misteriosos y evocadores mensajes de la Naturaleza: dos tórtolas zureaban entre las vergueras y Alfonsa dijo: “Eso es el cálido tole-tole, la dulce sinfonía del amor verdadero”. Luego hizo que prestáramos atención al rumor que el viento arrancaba en la fronda de la chopera, y dijo: “Es el idioma del viento; nos trae noticias de gentes remotas y de lejanas tierras”. Por último, nos invitó a prestar atención al murmullo del agua en los remolinos del río y recitó: “Esa es la charla clemente y compasiva con la que hablan de nosotros nuestros amigos muertos”. Cuando Juana y yo abrimos los ojos, ella, todavía con ellos cerrados, preguntó: “¿Os dais cuenta que sin movernos de aquí podríamos escribir entre los tres un hermoso libro de poemas?”. Siempre he estado seguro de que, en aquel momento, de habérnoslo propuesto, hubiéramos podido hacerlo. A la vuelta del paseo, rodeados del aromático aliento de los pinos, sintiendo bajo los pies el crujir pajizo de la pinocha que cubría la arena del sendero, compartimos y comentamos la belleza del pueblo en lontananza, recortado en el horizonte, con el castillo al fondo, las murallas y el conjunto de torres despuntando sobre el panal abigarrado de las casas. Algún tiempo después, cuando tuve ocasión de leer la “Canción de la muchacha que caminaba a través del viento”, me volvieron vívidos y luminosos los recuerdos entrañables de aquel paseo. “Miradme, soy de barro, mi base es media esfera, dos alas me sostienen erguidas en el aire: las puntas de mi velo”. Cuando nos despedíamos en el jardín, al borde de la carretera, el crepúsculo ardía entre las copas desdibujadas del pinar y la aridez estragada de las lomas lejanas. Mirando aquel resplandor ya casi cárdeno, Alfonsa, en un suspiro, nos preguntó: “¿No veis lo cansado que está el cielo de ser cielo?”. Yo miré y lo advertí en silencio, pero Juana suspiró y con su voz de sirena de tierra declamó: “¡Qué cansado está el cielo de ser cielo!, / de ser azul y negro, / de ser claro, / de ser cielo, / qué cansado está el cielo”. Alfonsa giró entonces la vista hacia el puente Segoviano y continuó: “¡Qué cansados los ríos de seguir siendo ríos!, / qué cansados los ríos de ser bellos. / de correr sin descanso, / de saber sus remansos; / qué cansados los ríos de sus fríos. / ¡qué cansados los ríos!”.

Mi viaje de regreso al pueblo no fue suficiente para decantar aquella mágica experiencia que, por suerte, solo fue la primera de varias que pude gozar después. Al escribir esto, recuerdo como si fuera hoy que, al llegar a la Resina, tuve claro por primera vez en mi vida que iba a ser escritor...

En Cuéllar había anochecido y estaban terminando de montar las talanqueras.